Madre «per un nuovo amore»

Ricordo ancora la sensazione fisica di dolcezza provata ogniqualvolta, dai banchi in cui sedevano gli scout che animavano le messe frequentate durante la mia fanciullezza, si alzavano le note di una canzone. Sembrava estranea allo stile musicale caratterizzante i brani cult dell’epoca – da Camminerò a Symbolum ’77. Eppure il contenuto era religioso. Si parlava di Maria. Una strana Ave Maria.

Quella sensazione di tenerezza, fortunatamente, mi accompagnò negli anni successivi, nonostante l’adolescenza mi stesse conducendo lontano dalla vita parrocchiale. Sia perché scoprii – con la sorpresa tipica di un giovane italiano mediamente ignorante di ‘cose’ religiose – che la canzone apparteneva al repertorio di colui che stava diventando il mio cantautore preferito, sia perché cominciai – spinto non si sa bene da cosa o da chi – una lettura più personale ed esistenziale, a tratti smaliziata, del testo biblico.

Ciò mi permise, innanzitutto, di accogliere l’idea secondo cui la storia dei vangeli potesse essere ‘completata’ dalle intuizioni dei grandi cantautori o pensatori, letterati o filosofi che fossero. Ma soprattutto di seguire De André, senza grandi turbamenti per la mia coscienza religiosa d’allora, nel tentativo di immaginare una giovane promessa in sposa, intorno al cui passare – di donna già incinta – si raccoglie “l’altra gente” circondandola di una “siepe di sguardi che non fanno male”. Forse perché Maria portava con sé la benedizione e la beatificazione ricevuta dalla cugina Elisabetta. Forse perché questa siepe di sguardi proveniva dall’altra gente: dalla gente “degli umili, degli straccioni”. Forse perché, più semplicemente, la “stagione dell’essere madre” – la “stagione che stagioni non sente” – è un processo di tale potenza da consentire ad ogni donna, se vuole, di sentirsi protetta contro tutto e contro tutti.

Come non rivedere, poi, il volto di mia madre ogni volta che, ripensando alle sue ultime due gravidanze, canticchiavo negli anni liceali “sai che fra un’ora forse piangerai poi la tua mano nasconderà un sorriso”? Ogni volta che la riguardavo con gli occhi della memoria, si incarnava perfettamente in lei lo splendido verso, dedicato ad ogni futura madre, in cui De André parla della “stagione che illumina il viso”. Da allora ho sempre provato un fascino particolare per la luminosità che effettivamente assume il corpo femminile durante la gravidanza. Per non parlare poi di quella che negli ultimi anni è diventata una faticosissima difesa di questo corpo e delle sue rotondità luminose davanti ai giudizi estetici delle giovani generazioni di “femmine” troppo spesso (rese) sempre più spigolose.

Ma l’inno del Faber alla “donna” Maria è solo l’apice di una storia al femminile narrata dalla Buona Novella, concept album solitamente interpretato come avente al centro la figura di Cristo, quando in realtà ruota intorno più a figure di donna – Maria, le madri di Dimaco e Tito, le donne della via della croce – che a quelle di uomo – Giuseppe, il buon ladrone Tito, Gesù. Tutte madri “per un nuovo amore”, non importa se “povero o ricco, umile o Messia”.

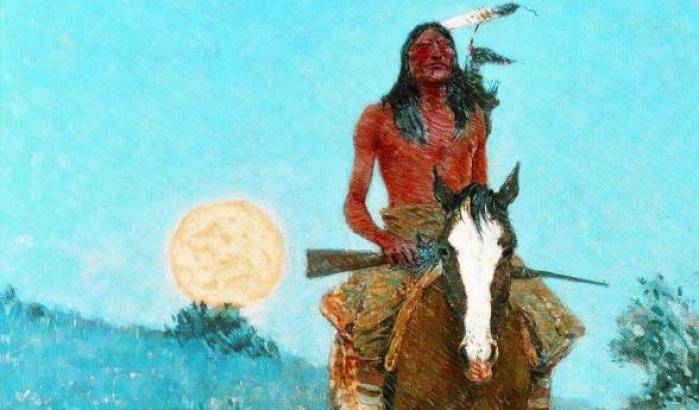

A questa Maria De André ritornerà un decennio dopo, forse leggendola sotto una luce maggiormente divina, nell’album denominato L’indiano perché dedicato al popolo omonimo e a quello sardo. Due esempi di culture assimilabili agli occhi del Faber in quanto, da un lato nomadi, povere e perseguitate, dall’altro lato comprensibili, se non perdonabili, nei loro tratti di banditismo ed anarchia.

In attesa che alla fine si aprano anche per loro le porte del Paradiso, non è un caso che al centro del disco del cantautore genovese si stagli, come sua espressa volontà di magnificare queste minoranze di fronte ai popoli ricchi e potenti e alle loro superbe culture, lo splendido canto popolare sardo Deus ti salve Maria, l’Ave Maria sarda.